想像することで、人は世界と出会い直す ──映画『マルティネス』が問いかける「孤独」と「想像力」 ロレーナ・パディージャ監督・主演 フランシスコ・レジェス氏 インタビュー

- #映画

- #インタビュー

- #主演

- #監督

- #メキシコ

人と関わらずに生きていくことはできる。

けれど、誰ともつながらずに生きることは、本当に可能なのだろうか。

映画『マルティネス』は、世界から少しだけ身を引いて生きてきた一人の男の物語だ。規則正しく、感情を押し込め、波風を立てずに日々をやり過ごす主人公マルティネス。そんな彼の人生が動き出すきっかけは、すでにこの世にいない女性との“想像の恋”だった。

想像することは、時に人を傷つける。けれど同時に、閉ざされた心を外の世界へと連れ出す力も持っている。本作は、「孤独」と「想像力」という静かなテーマを通して、人がもう一度世界と出会い直す瞬間を描き出す。

今回は監督のロレーナ・パディージャと、マルティネスを演じたフランシスコ・レジェス氏にインタビューを実施。

“嫌われるかもしれない男”がなぜ愛おしく映るのか。想像することの危うさと救いとは何か。そして孤独の先に、人は何を見つけるのか――。

二人の言葉から、この物語の奥行きをひもといていく。

※本インタビューは2025年夏頃に実施。フランシスコ・レジェス氏にはオンラインで、ロレーナ・パディージャ監督には来日時に対面で取材を行いました。

なぜ、マルティネスは嫌われないのか

――最初にこの脚本を読んだとき、どんな印象を持ちましたか。

フランシスコ・レジェス(以下、フランシスコ) この作品の話を最初に聞いたのは2017年頃でした。当時、私は別の作品の撮影をしていて、その流れの中でこのプロジェクトに招かれました。

脚本を読んでまず強く感じたのは「孤独」でした。マルティネスは、文化的にも感情的にもどこにも完全には属していない人物です。その居場所のなさがとても印象的でした。

フランシスコ・レジェス(マルティネス)

1954年、チリ・サンティアゴ生まれ。チリのテレビシリーズ『Sor Teresa de los Andes』(1989)でデビューして以来、数々のテレビドラマに出演。チリ国営放送製作のドラマには欠かせない存在に成長する。その後も俳優としてのキャリアを着実に積み重ね、テレビドラマの他、映画や舞台でも活躍。第90回アカデミー賞国際長編映画賞を受賞したセバスティアン・レリオ監督の『ナチュラルウーマン』(2017)では主人公の年上の恋人オルランドを演じ、世界的知名度を獲得した。本作『マルティネス』では、偏屈で生真面目だが、どこか憎めない男性マルティネスをベテランの確かな演技力で魅力的に演じた。その他の出演作にベルリン国際映画祭で銀熊賞を獲得し、日本ではラテンビート映画祭で上映された『ザ・クラブ』(2015)や日本公開された『ネルーダ 大いなる愛の逃亡者』(2016)などがある。

――マルティネスという人物を、どのようなキャラクターだと捉えていましたか。

フランシスコ 彼は感情をうまく扱えない人物だと思います。感情をコントロールする代わりに、生活のスケジュールや行動だけを厳密に管理している。家と職場を往復するだけの生活で、世界をほとんど見ようとしない。ある意味、強迫観念のようなものを抱えて生きている人物です。

――それでも、その人物像に強く惹かれた理由はどこにありましたか。

フランシスコ 孤独な年配の男性の人生に、とても興味を持ったからです。数年後、自分自身も同じような状況になるかもしれない。脚本を読みながら、自分の父のことや、監督が話してくれた家族のエピソードを思い出しました。

――主人公マルティネスは、少し近寄りがたい雰囲気を持ちながらも、どこか愛らしい人物として描かれています。監督は彼をどのようにキャラクター設計していったのでしょうか。

ロレーナ・パディージャ監督(以下、監督) 私は、単純ではなく、少し複雑なキャラクターが好きなんです。人は誰しも、明るい面だけでなく、ダークな一面も持っていますよね。ただ、多くの人はそれを隠して生きています。

マルティネスは、その隠している部分をあまり隠さずに表に出している人物です。私たちは皆、彼のような部分を少しずつ持っている。

だからこそ、観客は彼を見て「これは自分かもしれない」と感じ、時には気恥ずかしさを覚えながらも、彼を嫌いになれないのだと思います。

ロレーナ・パディージャ(脚本・監督)

1978年、メキシコ・グアダラハラ生まれ。フルブライト奨学生としてニューヨーク大学の芸術学部、ティッシュ・スクール・オブ・ジ・アーツでドラマティック・ライティングの修士号を取得。これまで10年以上にわたり、5カ国・10都市・23の異なる地域で暮らしたのちに、現在は故郷メキシコに戻りテレビシリーズや長編映画の脚本を執筆している。近年はチリのプロダクションFábula製作の映画およびシリーズ作品や、Julia Solomonoff 監督によるパラマウント・グローバルのドラマシリーズに携わった。

――一歩間違えると「嫌な人」で終わってしまいそうなキャラクターでもありますよね。観客が彼に寄り添えるように、描写の面で意識していたことはありますか。

監督 もし現実に職場にマルティネスのような人がいたら、「嫌な人だ」と思うかもしれません。でも映画では、彼が一人でいる時間や、誰にも見せない姿を観客に見せることができます。

人は、他人の裏側や弱さを知ったとき、簡単には裁けなくなる。

マルティネスが応援されるのは、観客が彼の内面を知り、そこに自分自身を重ねるからだと思います。

想像することの危うさと、その力

――今回の物語では、亡くなった女性に恋をするという設定が印象的でした。このアイデアはどこから生まれたのでしょうか。

監督 それは、私の祖母との思い出が大きいですね。子どもの頃、毎年祖母と一緒にビーチへ行っていました。

祖母はバルコニーに座り、通り過ぎる見知らぬ人たちを見ながら、「あの人たちは夫婦だ」「あの人は恋人同士だ」と、まるで本当のことのように物語を作って話してくれたんです。

そこで私は、「人の人生を想像する」ということに強く惹かれるようになりました。

物語を作る立場としては、とても豊かな行為ですが、現実では、他人に勝手な期待を抱くことは危険でもあります。

マルティネスが抱くアマリア像も、実際の彼女そのものではなく、彼自身の想像が作り上げたものなんです。

――その設定には、どんな思いを込められていたのでしょうか。

監督 マルティネスにとって、亡くなった人に恋をすることは「安全」だったんです。相手から拒絶されることも、試されることもない。

でも、彼女の手紙を読んだ瞬間、彼は激しく怒ります。「自分が思っていた人と違う」と。

これは、思い出や想像ですら、人を傷つけることがあるということを示しています。

ただ、私は「何も感じないより、傷ついた方がいい」と思っています。心を閉ざして何も感じないよりも、痛みがあっても何かを感じる方が、生きているということだからです。

――彼を演じる中で、想像がマルティネスを変えていく過程をどう捉えていましたか。

フランシスコ そこが、この脚本のとても美しいところだと思いました。彼は、ある意味で“幽霊”を追いかけることで、現実の世界に足を踏み入れていく。文学や芸術、人との出会いを通して、初めて街を「見る」ようになる。想像力が、彼を世界へ連れ出していくんです。

――マルティネスとご自身には、重なる部分もありましたか。

フランシスコ 生活スタイルはまったく違います。でも、感情の部分ではとても理解できました。例えば、彼は映画の中で初めて海を見ます。チリは海に囲まれた国なのに、彼は子どもの頃、父親に海へ連れて行ってもらえなかった。

そこに、彼が世界とつながれなかった理由が象徴されていると感じました。私は幼い頃から海を知っていますが、「世界と断絶されている感覚」や「喪失感」は、とてもよく理解できました。

孤独とは「ひとりでいること」ではない

――本作のキーワードとして「孤独」があります。監督にとって、孤独とはどんな状態だと思いますか。

監督 孤独というのは、必ずしも一人でいることではないと思っています。人がたくさんいる部屋にいても、孤独を感じることはありますよね。

私が思う孤独とは、「人とつながっていない」と感じてしまうこと。その感覚は、外的な状況ではなく、自分の内側から生まれるものだと思います。

誰かと一緒にいれば孤独がなくなるわけではありません。誰かの隣にいても、孤独なままの人もいる。

マルティネスがこの映画で学んだのは、「誰かと一緒になること」ではなく、「自分自身と向き合うこと」だったと思います。

――彼が変わるきっかけとして、アマリアの存在も大きかったように思います。

監督 たしかに、彼女はきっかけでした。ただ、最終的に変わったのはマルティネス自身です。

彼は、自分がこのまま誰にも気づかれずに孤独死してしまうのではないか、という恐怖を抱きました。その恐怖が、彼を目覚めさせた。

アマリアは、いわば「人生の起爆剤」だったと思います。脚本ではこれを「インサイディング・インシデント(物語を動かすきっかけ)」と呼びますが、人生にも誰しもそういう出来事があると思っています。

――ラストでマルティネスは旅に出ますが、それは孤独から逃げるためではないように感じました。

監督 その通りです。彼は人から逃げて旅に出たわけではありません。自分一人でも大丈夫だ、そして人ともつながれる、という状態になったからこそ旅に出られたんです。

自分自身に満足できない人は、他人にも意地悪になってしまうことがあります。その苛立ちは、実は自分自身に向いているものなんです。

マルティネスも最初はそうでした。でも、自分とつながることができたことで、初めて他人ともつながれるようになった。だから彼は、以前よりも穏やかで、幸せになれたのだと思います。

――この物語がいまの社会とどのようにつながっていると感じましたか。

フランシスコ 私たちは、とても分断された世界に生きていると思います。だからこそ、「他者と共に生きられる人間」について語ることが重要だと感じています。

人は孤独にもなれるし、閉じこもることもできる。でも同時に、想像し、つながり、調和の中で生きることもできる。

この映画が、その可能性を考えるきっかけになれば嬉しいです。

記憶に残っている映画体験

――最後に、ご自身の記憶に残っている映画体験を教えてください。

フランシスコ 初めて見た映画は、9歳の時に見た『西部開拓史』でした。大きくて湾曲したスクリーンのあるシネラマ方式の劇場が当時出来たばかりだったので両親が連れて行ってくれたのです。1962年に作られたこのアメリカ西部叙事詩を監督したのは、ヘンリー・ハサウェイ、ジョン・フォード、ジョージ・マーシャルでした。西部開拓地を目指すプレスコット一家の3代にわたる物語に私は深く感動し、テーマ曲である「牧場の我が家」は今も私の心に残っています。

監督 私は子どもの頃、母と一緒にレンタルビデオ店へ行った記憶です。コメディで思いきり笑って、ドラマでしっかり泣く。泣けたら「いい映画」だった。私は、笑って泣ける映画が好きです。人生も同じで、楽しいことと悲しいことが混ざり合っている。その原体験が、今の映画作りにつながっているのだと思います。

『マルティネス』

U-NEXT、Amazon Prime Videoほかデジタル配信中

監督:ロレーナ・パディージャ

出演:フランシスコ・レジェス、ウンベルト・ブスト、マルタ・クラウディア・モレノ 他

原題: MartfnezI メキシコ I 2023年 I 96分 I カラー I スペイン語 I フラット I 5.lchI G

日本語字幕:島﨑あかり I 字幕監修:洲崎圭子 I 後援:在日メキシコ大使館 I 配給・宣伝:カルチュアルライフ

©︎2023LorenaPadilaBanuelos

<カルチュアルライフ>新作情報

『役者になったスパイ』

全国の劇場にて絶賛上映中

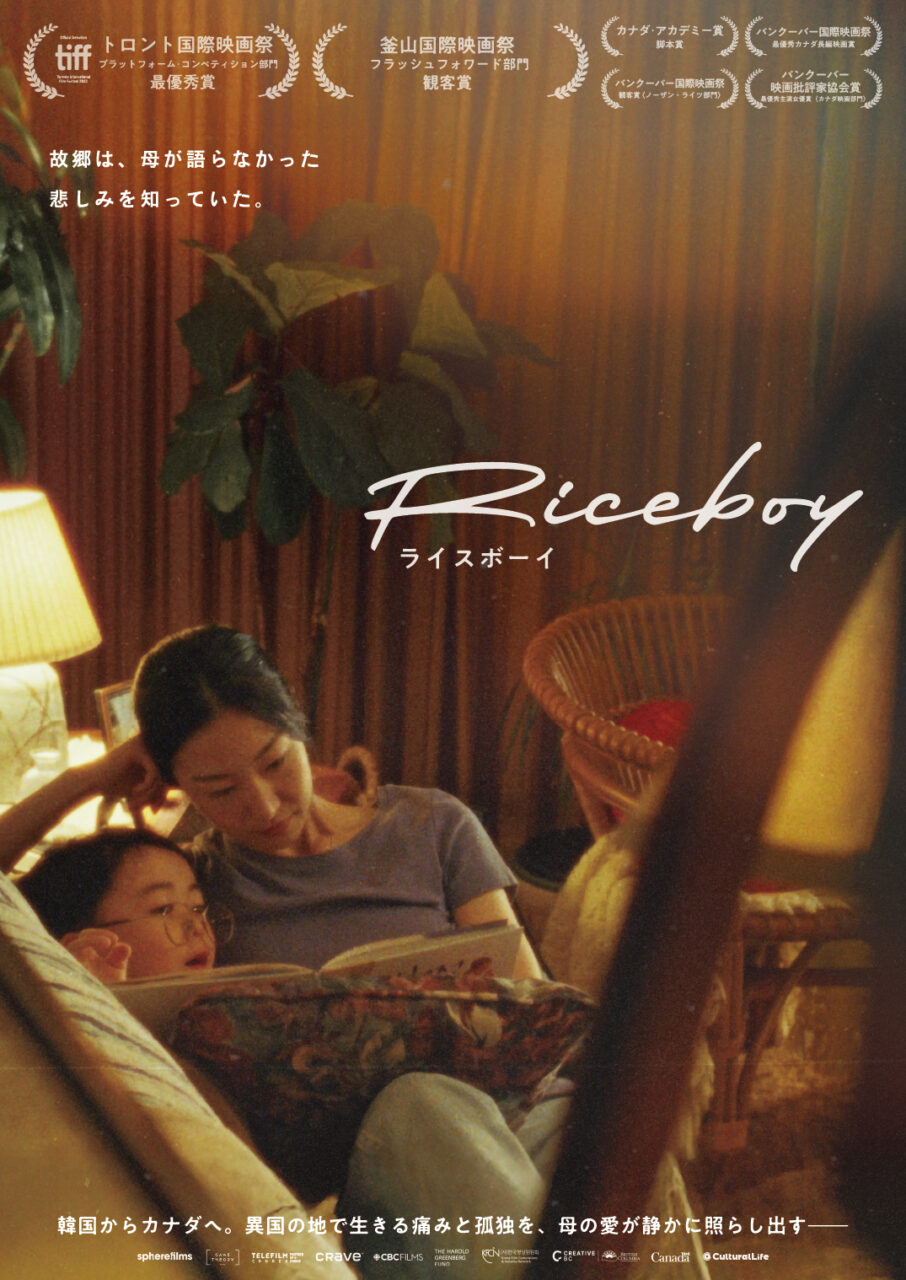

『Riceboy ライスボーイ』

2026年4月3日(金)より、ヒューマントラストシネマ有楽町、Stranger、渋谷ホワイトシネクイント、アップリンク吉祥寺 ほか全国順次公開

photo:Natsuko Saito(@72527n)

interview&text:reika hidaka