MAGAZINE

Do it MagazineDo it Theaterが、現在注目のシアターカルチャーをクローズアップしてお届けする企画[Do it Close-up]。

今回は、代々木公園を3年間にわたって記録したドキュメンタリー作品『YOYOGI』を手がけた、エストニア出身の映画監督・マックス・ゴロミドフ監督にインタビュー。

日本での暮らしを始めたきっかけから、代々木公園との出会い、そして都市における公園の役割についての考察まで。都市の片隅にひそむ自由や多様性を見つめ続けた、監督の探求の軌跡をたどります。

ドキュメンタリー映画「YOYOGI」

2025年7月19日 渋谷イメージフォーラムより順次公開

陸軍練兵場だった野原は、米軍用宿舎、五輪選手村へと変貌し、最後は都市の真中に残された公共の森となった。明治神宮の聖別された杜の隣にあって、ここは深夜も四方に開かれた自由の空間だ。近隣住民や生き物たちが憩い、外国人も多数出入りする大都会の公園は、いつ訪れても和やかで自律的な秩序に守られている。それはあたりまえのようでいて、とても不思議な光景だ。いま見ているこの眺めは、本当にこの世のものなのか。映像作家はそう自問しているように思える。終盤でドローンがとらえる鬱蒼たる緑の帯は、エストニアの森? はたまた我々が心に隠し持つ夢幻の森?

01エストニアから足立区へ――きっかけは一通のメール

――現在、監督は日本を拠点にご活動されていますが、そもそも日本に住まわれるようになったきっかけは何だったのでしょうか?

ポストプロダクションの会社から、「外国人のカラーリストを探している」とメールをもらったのが始まりでした。今も働いている会社なんですが、当時は日本に行ったこともなかったし、日本語もまったく勉強していなかったので、不安もありました。でも、「これはきっといいチャンスだ」と思って、思い切って挑戦してみることにしたんです。

監督・撮影 マックス・ゴロミドフ

監督・撮影 マックス・ゴロミドフ

――それはいつ頃のことでしたか?

2014年頃ですね。

――当時、日本文化や映画に対して何かイメージはありましたか?

日本の映画業界についてはそんなに詳しくなかったんですが、『GHOST IN THE SHELL』が大好きで。押井守さんの作品の雰囲気や、そこに込められたメッセージにはとても惹かれていました。

――実際に住むとなったとき、日本での暮らしについてはどんなイメージを?

正直、まったく想像がつかなかったですね。私はエストニアの小さな町で育ったので、東京のような大都市での暮らしは未知でした。ただ、最初に会社にお願いしたのは「できれば都心ではなく、もう少し静かな場所に住みたい」ということでした。

――どのあたりに住まわれたんですか?

足立区です。「なんでまたそんな渋いところに?」ってよく驚かれましたけど(笑)、私はとても気に入りました。荒川が近くて、公園も多くて。静かで自然も感じられる、そういう雰囲気がすごく好きだったんです。その頃よく通っていたのが、葛飾区にある水元公園という大きな公園で、すっかりお気に入りの場所になりました。

――エストニアにもラヘマー国立公園のような自然豊かな場所がありますよね。代々木公園へはどういった経緯で行かれたんですか?

東京にある公園の情報を、いろんな人から教えてもらっていました。中には入場料が必要な公園もあって、それよりも誰でも無料で入れる“開かれた公園”に魅力を感じたんです。そういう場所で、人々がどんなふうに時間を過ごしているのかを見てみたくて。

――そうした公園を探していたのは、作品制作のためだったのでしょうか?

いいえ、最初はまったく作品にするつもりはなかったんです。ただ、自分の中に「ある場所で、人々がどんなふうに過ごしているのかを観察したい」という関心があって。そういう場所が、自分の表現の出発点になっていると思います。

02公園という“ダイバーシティな空間”に惹かれて

――代々木公園に初めて行かれたときの印象はどうでしたか?

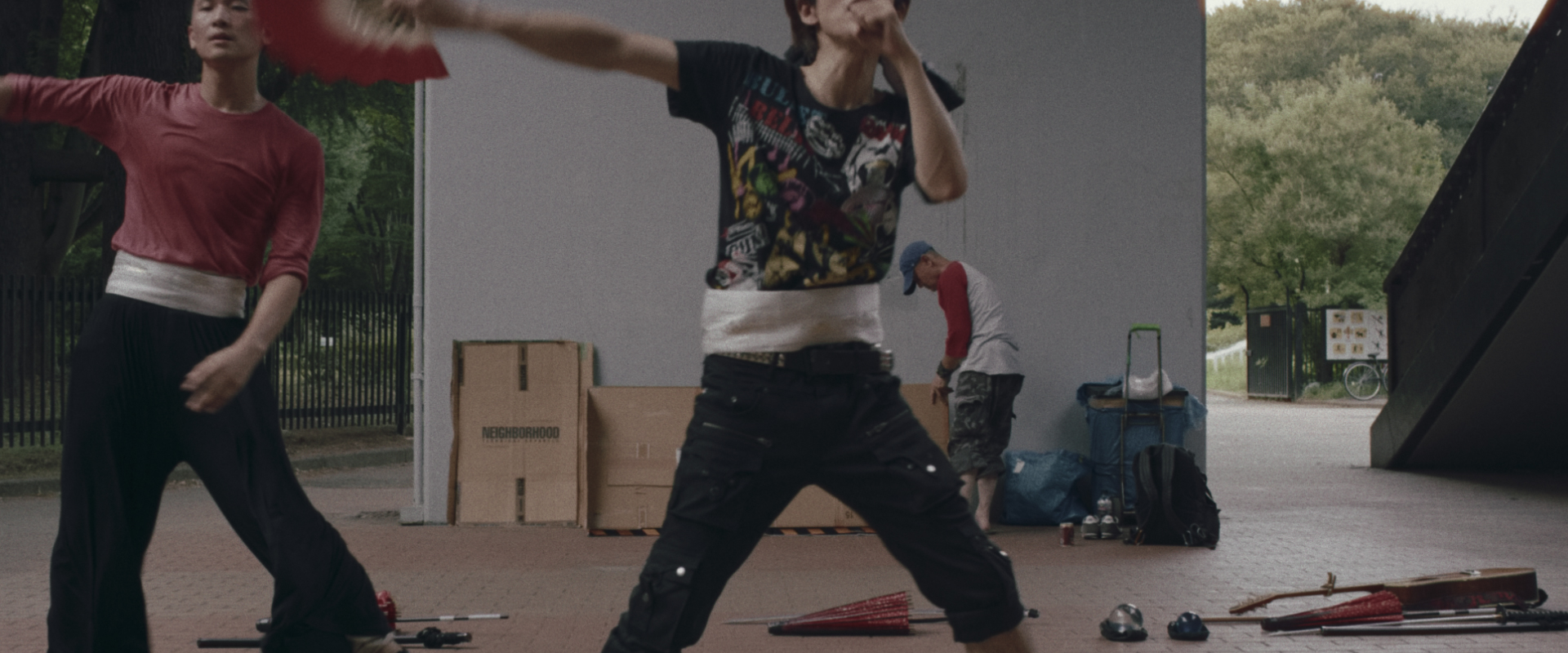

とにかく驚きました。みんながとても自由に、自分の時間を過ごしていて。ただピクニックしているだけじゃなくて、何かを応援していたり、楽器を演奏したり、趣味の活動をしていたり……。公の場でこんなふうに自分の好きなことをしているなんて思ってもいなかったので、すごくいい意味でショックを受けました。

©︎Max Golomidov

©︎Max Golomidov

――日本人は控えめな印象があるので、ギャップもあったのではないですか?

そうですね。私も最初は「日本人はシャイ」というイメージを持っていたので、こんなにオープンに外で活動している姿を見るとは思っていなかったんです。でも、代々木公園では音楽を演奏したり、踊ったり、誰もがとても自然に、自由に振る舞っていて。それがとても新鮮でしたし、面白かったです。

――公園といえば“静かな場所”というイメージとは少し違いましたか?

そうなんです。私の中では公園って、静かに散歩したり、ちょっと休憩したりする場所というイメージがあったんですが、代々木公園は全然違っていました。活気があって、多様で、人それぞれの過ごし方がある。都市の中にある、すごくダイバーシティな空間だと感じましたね。

03撮影はラッキーの積み重ね

――撮影期間はどのくらいだったのでしょうか?

2017年から2020年まで、約3年間ほどかけて撮影しました。80回くらいは代々木公園に通っていましたね(笑)。

――80回も!撮影の計画や構想などをしっかり立てて行かれていたのでしょうか?

いえ、私はドキュメンタリー的なアプローチが好きなので、あえて何の準備もせずに行っていました。ただその日に公園で出会った人や出来事をそのまま記録する、というスタイルでした。

©︎Max Golomidov

©︎Max Golomidov ©︎Max Golomidov

©︎Max Golomidov

――あのシーンも演出なく撮影されていたんですね。何かが起こるまでの過程もきちんと捉えられていたのが印象的でした。撮影中はどんなふうに過ごされていたんですか?

ひたすら公園の中を歩き回って、いろんなところを観察していました。“狩人”みたいな感覚です。

カメラも基本的には動かさず、固定で撮るスタイルだったので、1日中撮影しても使えるのは4〜5カットだけ、なんてこともよくありました(笑)。

――そんな中で、面白い瞬間が撮影できたときは、やっぱり嬉しいものですか?

「嬉しい」というよりは、「ラッキーだったな」という感覚に近いです。

今回の作品は、演出を一切加えていないので、そこに居合わせた人や出来事をどう記録するか。全てが その場にいたからこそ出会えた瞬間、その場所とタイミングの巡り合わせですね。

04編集で立ち上がるドキュメンタリーの輪郭

――ひとつの作品としてまとめるとき、80回分の記録の中からどのように選び、つないでいったのでしょうか?

それが一番難しいところでした。ドキュメンタリー映画は、編集によって作品として立ち上がるものなので、どう構成するかがすごく重要なんです。

最終的に約20テラバイト分の素材の中から、約6時間分の“ハイライト”素材をピックアップして、そこから75分の本編にまとめていきました。

――それだけの素材があった中で、どんな基準でカットを選ばれていたんでしょうか?

技術的なところではありますが、編集する際は「前後のカットに何かしらのつながりがあること」を一つポイントとしていました。たとえば、水鉄砲で遊ぶ男性のシーンの後に噴水の映像をつなげる——そんなふうに、モチーフや動きに共通点を持たせて、リズムを作り、自然に流れるように構成していました。

この編集のルールを設けたことで、逆に使えない素材も多くなってしまって、そこはかなり大変でしたね。編集者にとってもチャレンジだったと思います。

©︎Max Golomidov

©︎Max Golomidov

――音にも強いこだわりを持たれていたとか。

はい。代々木公園には、かつて飛行場があったという歴史があります。かつてこの場所からパイロットたちが飛び立っていた――その事実は、やはり忘れてはいけないと思ったんです。その歴史を作品にどう落とし込むか考えたときに、飛行機の音をさりげなく入れるという方法を選びました。

――作品を観ていて、どこか緊張感のようなものを感じたのですが、それも飛行機の音の影響だったかもしれませんね。

そうですね。映画の終盤に向かって、だんだんと映像が抽象的になって、夢の中にいるような感覚になっていくと思うんです。

その浮遊感というか、少し現実から離れていくような感覚が、どこか飛行機が飛び立つときの感覚に近いのかもしれません。

05エネルギーが共存する場所——なぜ代々木公園では人が自由でいられるのか?

――撮影を通して、代々木公園という場所に対する印象は変わっていきましたか?

はい。もともとは「みんながのんびり過ごす場所」というイメージだったんですが、撮影を続けるうちに、人それぞれが持つ“異なるエネルギー”のようなものを感じるようになりました。特に代々木公園では、それぞれがとても自由に、自分らしい時間を過ごしていて、すごく活気のある場所だなと感じました。

©︎Max Golomidov

©︎Max Golomidov

――渋谷という都心に、あれほど大きな公園があることの役割ってなんだと思いますか?

象徴的に言えば、心臓というより“肺”のような存在だと思います。あの公園に入ると、東京という大都市の喧騒を一瞬で忘れられる。それが東京の街の面白さでもあると思うんです。

たとえば、小さな子どもでも、公園に入ると街のノイズが気にならなくなって、自然とリラックスしている。代々木公園には、そういう空気があるんですよね。とても興味深く、価値ある場所だと思います。

――実はそういう場所って、日本では貴重なのかもしれませんね。

そうですね。日本は「音を出してはいけない」「迷惑をかけちゃいけない」という気遣いが強い文化だと思っていたんですが、公園ではそれが少し和らいでいるというか。実際には代々木公園のように、少し騒がしくしている人がいても、それをとがめる人はいないし、周囲もそれを受け入れているような雰囲気があるんです。

代々木公園のような広い空間があると、誰でもきっと“自分の居場所”を見つけられる。そして、その場所に無理に立ち入ろうとする人もいない。そうやって、お互いに距離感を保ちながら、尊重し合って過ごしている——それが、代々木公園の魅力なのだと思います。

06作品情報

ドキュメンタリー映画「YOYOGI」

2025年7月19日 渋谷イメージフォーラムより順次公開

今から100年以上前の1910年、日本初の航空機は現在代々木公園があるまさにその場所から空に舞い上がった。飛行場は1967年に閉鎖され、滑走路は緑に取って代わった。それ以来、代々木公園は街の発展を見守り、人間であれ動物であれ、その門をくぐるすべてを歓迎してきた。

今から100年以上前の1910年、日本初の航空機は現在代々木公園があるまさにその場所から空に舞い上がった。飛行場は1967年に閉鎖され、滑走路は緑に取って代わった。それ以来、代々木公園は街の発展を見守り、人間であれ動物であれ、その門をくぐるすべてを歓迎してきた。

鬱蒼と茂る竹林の脇には、柔らかなピンクの桜が咲き乱れる。緑の草原が絨毯のように広がり、若いカップルがベンチで静かにキスを交わす。二人の女性がシンバルのジャグリングを練習し、赤いズボンをはいた男がメロディーを奏で、もう一人は草の上で静かに昼寝をしている。砂埃を巻き上げながら走り回る子供たち。鎖につながれた猿が飛び上がり、頭上の枝に小さな赤い光が輝く。

来園する人間や動物たちは毎日その自然の舞台上で気づかないうちに劇を繰り広げている。

本作は、四季の移り変わりを背景に、公園で繰り広げられる来園者による大芝居を、静かに瞑想的に観察するドキュメンタリー映画である。監督は『Kontora コントラ』(2019年/アンシュル・チョウハン監督)などの撮影監督として活躍するマックス・ゴロミゾフ。エストニアで生まれた彼は2014年より日本に拠点を移し、公園を観察することで日本の文化や人々の営みをより深く理解したいとの思いでカメラを持って代々木公園に向かうようになった。

彼自身もまた遠い故郷から離れ、東京に生きる都市生活者として公園に引き寄せられた1人なのだ。

この映画では、代々木公園に訪れる人々が作り出す、絵画の様に綺麗で不条理な劇を見ることができるだろう。

監督/撮影:マックス・ゴロミドフ

配給・宣伝:KUDO COMPANY

2022年/エストニア・日本/ドキュメンタリー/DCP/5.1ch/73分

©︎Max Golomidov

公式Instagram:@yoyogi.documentary

photo:Natsuko Saito(@72527n)

interview&text:reika hidaka