MAGAZINE

Do it MagazineDo it Theaterが今気になるシアターカルチャーをクローズアップしてお届けする[Do it Close-up]。

今回は、映画『レオノールの脳内ヒプナゴジア』で長編デビューを飾ったマルティカ・ラミレス・エスコバル監督にインタビュー。本作を作ろうと思ったきっかけや映画制作への想い。そして、フィリピンの映画文化や監督自身のシアター体験などについてお話いただきました。

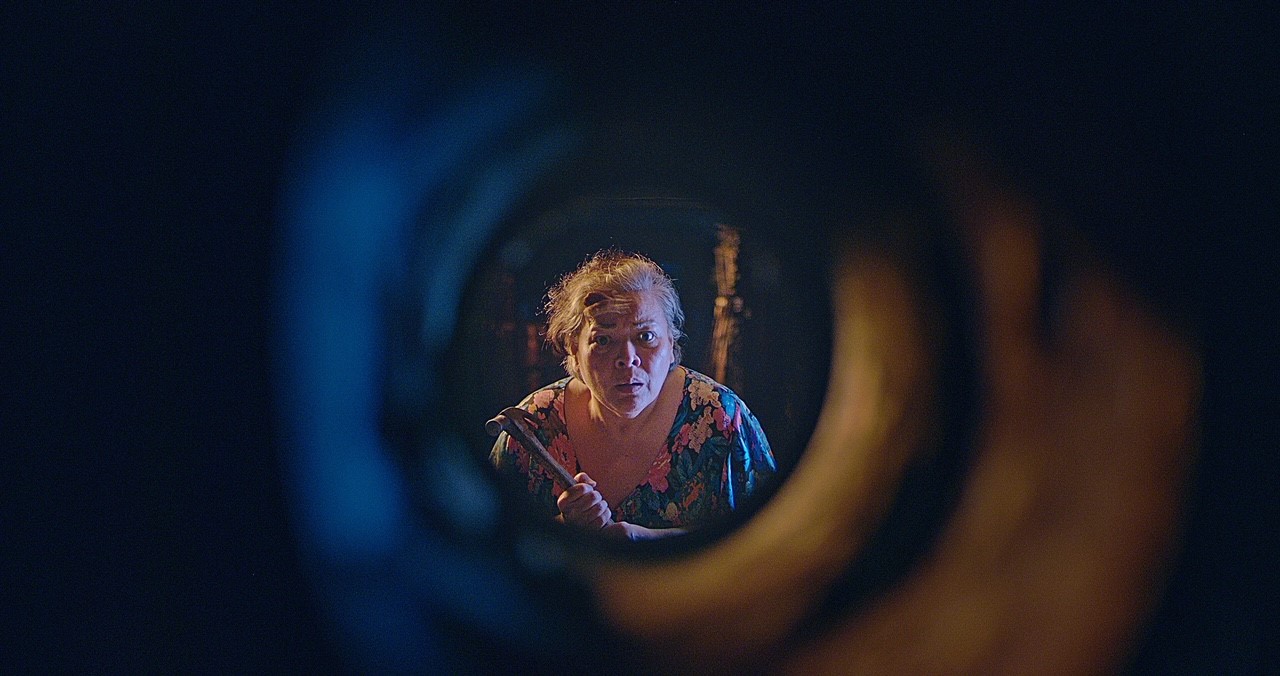

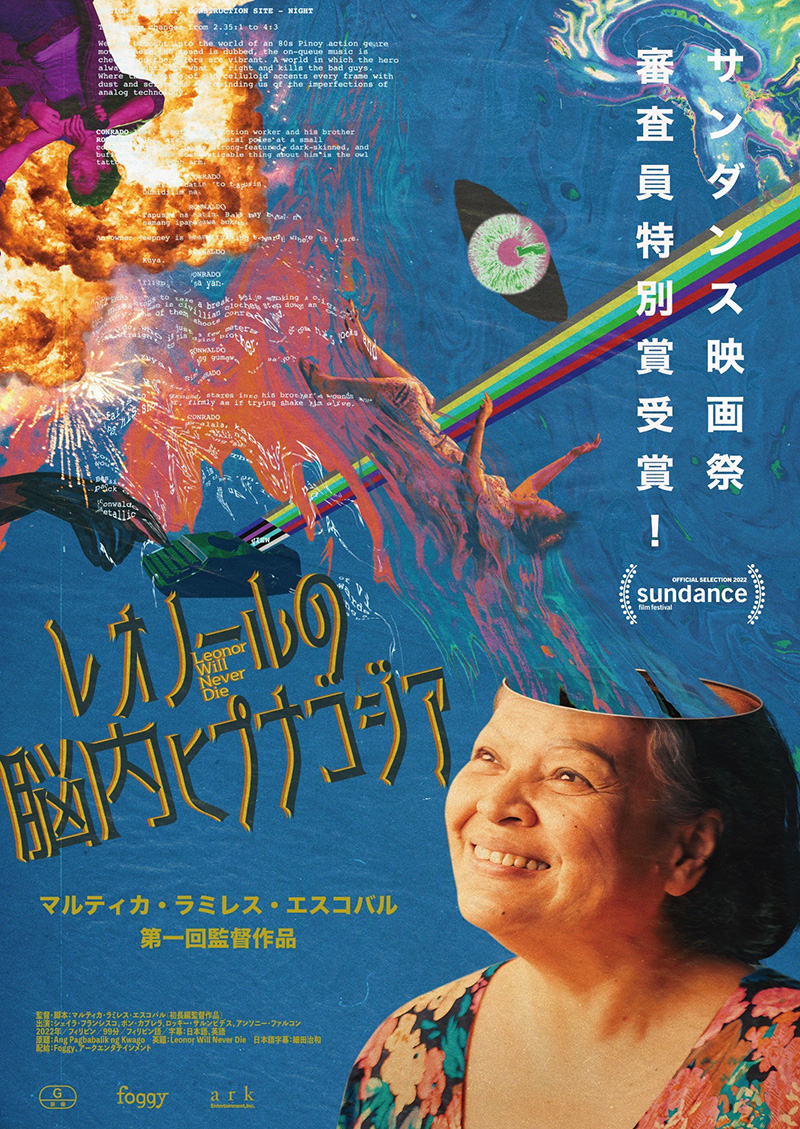

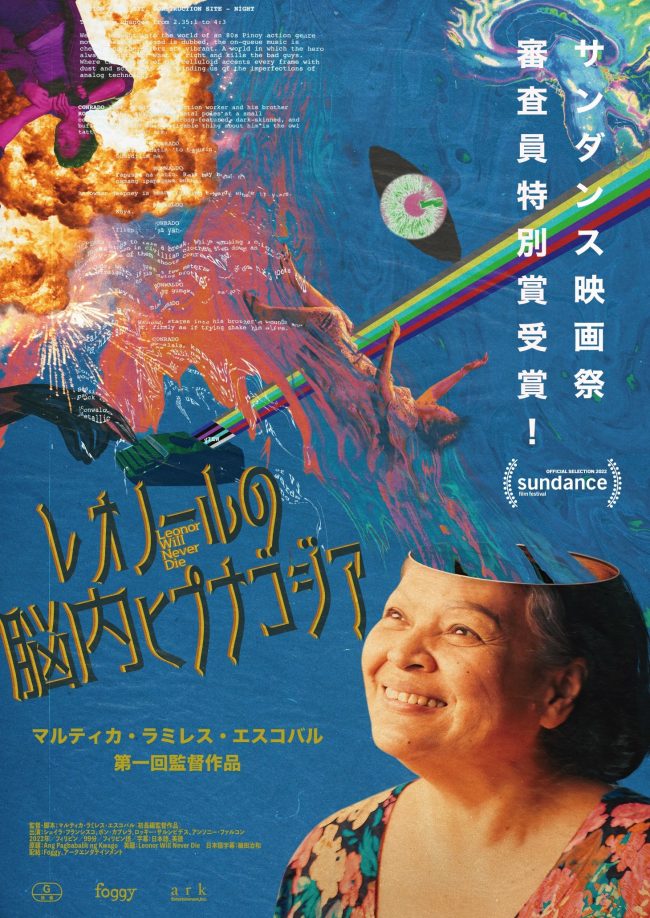

『レオノールの脳内ヒプナゴジア』

1月13日(土)シアター・イメージフォーラムほか順次公開

マルティカ・ラミレス・エスコバル監督

マルティカ・ラミレス・エスコバル監督

――日本でのプレミア上映の反響はいかがでしたか?(取材は2023年11月の来日時に実施)

想像していたよりも盛況ですごく嬉しかったです。上映後の石川慶監督とのトークも楽しかったですし、上映後は前売り券の販売とサイン会も実施して直接お客さんとお話もできました。フィルメックスチームの方々にも再会できたのも嬉しかったです。

――思いがけない展開がたくさんある面白い作品でした。本作はどのようなところから物語を広げていったのでしょうか?映画の種の部分を教えてください。

2014年にアクション映画のワークショップに参加したことがきっかけでした。そのワークショップでは、先生たちがみんなアクションスターのような格好をしていたんです。今の時代にどうしてそんなアクションスターみたいなマッチョな格好で出てくるのか、というところに疑問を持ち始めました。

フィリピンではアクションスターが大統領になったり政治家になったりすることもあるほどすごい影響力を持っている。なぜアクションスターが人々の生活に大きな影響をもたらしているのか、というところに疑問を持ち始めたことも理由の1つです。

――なるほど。

あと、今の自分の現状に満足していない人のストーリーを描きたかった。映画に対する自分なりのラブレターという感じで作り始めました。

――制作に8年ほどの年月を掛けられたとのことですが、その間どのように映画に対する気持ちを維持し続けていたのでしょう?

「この映画を絶対に作りたい」という強い気持ちがあったからです。すごく長い時間はかかりましたが、作る過程でだんだんと「映画を作る」ということが自分の一部になってきた感覚がありました。

あと、この映画を作るにあたって、プロデューサーや企画マーケットなど、いろいろなところに行って話をしてきたので、もう戻ることはできないという状況でもあったんです。最悪お金が集まらなくても、この映画を完成させたいという強い気持ちがあったので最後まで作ることができたのだと思います。

――制作期間中、監督ご自身はもちろん、社会や世界でもさまざまな変化があったと思います。そういう部分も作品へ反映されましたか?

はい。8年間で我々も変わったし、映画もだいぶ変わりました。自分の人生観も、映画を撮る前と撮ってからではだいぶ変わりましたし。撮影して編集した後でも更に変わっていて、完成した映画は自分の想像してなかったところがたくさんあります。いい意味ですごく驚きがありましたし、そういう運命だったのかもなと。映画がどんどん自分で動き出して歩んでいたようにも感じました。

――面白い感覚ですね。監督自身の中では、具体的にどのような変化があったのでしょう?

この作品の受け止め方が変わりました。最初は映画を作るにあたって「監督は全てをちゃんとわかっていて、きっちり計画して指示をしていかなければならない」と思っていたんです。でもこの8年間でいろいろなことが変わりました。常に何かを準備するというよりも、目の前のことに対処していくことが大切なのだと。

撮影している現場で起こってることの全てが映画であって、その瞬間ごとに映画の人生が動いていく。撮影が終わってから編集している時もそうですし、完成したら完成した時の“映画の意味”のようなものもありました。映画というものはどんどん変わっていくもの。なので以前のように「こうでないといけない」という感覚はなくなりました。

――長編作品を作ったことで映画との向き合い方、捉え方が変わったと。

これまで、映画は自分の人生の中で1番重要なものだと思っていたんです。でも、もしかしたら人生に重要なものは他にもあるのかもしれないと感じるようになりました。ただ、この映画は自分の代名詞になっています。これからもずっと映画を作り続けていきたいので、今後の人生にとっては本作はとても重要なものではありますけど、以前みたいに「映画が自分の全て」みたいな感覚はなくなりましたね。

――1本の映画と向き合い続けたからこそ見えてきたことかもしれないですね。

はい。これからの自分の人生で、もっと重要なものが見つかるかもしれないですし。

――作中での「これからの人生、自分で描いていく」というセリフがとても印象に残りました。このセリフにはどんな意味が込められているのでしょうか?

そのセリフはこの映画のサマリーみたいなセリフです。やっぱり人間は自分のベストな人生を送りたいので常に正しい選択をして生きていきたいと考えている。でも実際はなかなかそうはいかないですよね。人生はコントロールできないですが、それでも意味のある人生を送りたいと思ってしまう……。

映画の中に映画を編集をするシーンが出てくるんですが、改めてシーンを見ていくと、たくさんのカメラだったり、音だったり、いろいろなものが映り込んでいます。それを見ながら、自分たちの人生もきっとこんな感じなんだろうなと思えてくるようになったんです。

――この映画をどう締めくくるか、ラストのシーンは悩まれましたか?

ラストはみんながいいと思える感覚を映し出したいと考えていました。敢えてごちゃごちゃにしたのですが、最後のダンスは現実世界と映画の世界が混ざり合っている。人生はすごく大変だし、いろいろなことが起こるけど、みんなでダンスをして乗り越えていこう、楽しんでいこう、みたいなことを描きたかったんです。あと、歌って踊るのはフィリピン映画によく出てくる典型的なシーンなので、みんなの昔の記憶を思い起こさせるというような、ノスタルジックな効果もありました。

――本作はビジュアルも色使いやデザインがかっこよくて目を惹きました。

このビジュアルは、フィリピンで有名なデザイナーのジャスティン・ベサナさんがデザインしてくれました。依頼をする前に映画を観てもらったんですけど、鑑賞後すぐに「ぜひデザインしたい」と言ってくださって。その後何度か話を重ねて、引き受けていただけました。

――ビジュアル制作には監督も関わられたんですか?

写真などがたくさん貼ってあるルックブックを見せて、この映画で伝えたいコンセプトとか文章も書いて事前にお渡ししています。その後、何パターンかのデザインを送っていただき、その中から決めていきました。

――今作を経て、いろいろ見えてきたことも多かったと思うのですが、今後作ってみたい映画の構想などありますか?

お金がある限り、ずっと映画を撮り続けたいですね(笑)。そして実はもう次の長編作品のアイデアもあるんです。人魚のお話なんですけど……。

――気になります。卒業制作で作られた「石に恋する」という設定のお話など、ユニークな発想はどこから来ているのでしょう?

私の脳みその中はすごくごちゃごちゃしていて、いろいろなところからアイデアが来るんです。パッと思い浮かんだりすることもあれば、夢の中でアイデアが出てきたりすることもあって。起きてる時も違うことを考えていたりするんです(笑)。

――本作を観た時、映画ってもっと自由でいいんだよなと思えました。

ありがとう御座います。

――ちなみに、好きな日本映画とか影響を受けた日本の監督はいらっしゃいますか?

もしかしたら『レオノールの脳内ヒプナゴジア』は『カメラを止めるな!』(上田慎一郎監督)の遠い親戚のような映画かもしれないと思ってます。

――近しいものを感じると。

日本の映画監督では、是枝(裕和)監督が大好きで、一番好きなのは『空気人形』。『誰も知らない』や『そして父になる』とかも好きです。あとは黒沢清監督の『トウキョウソナタ』、黒澤明監督の『夢』など。濱口竜介監督の『ドライブマイカー』や『偶然と想像』も良かったです。今のフィリピンの若い世代の人たちは、濱口監督の映画が大好きみたいです。

――続いて、現在のフィリピンの映画文化についてお伺いしたいです。フィリピンではアクション映画がかなり身近なものなのでしょうか?

70年代から90年代にかけて、アクション映画はフィリピンではすごく人気がありました。もちろん今でも人気はありますが当時ほどではなく、どちらかというとラブコメ作品とかドラマ、ホラー映画なんかが人気。でもそれ以上に、今映画館で上映されているのはほとんどがハリウッド映画なので、多くの人はハリウッド映画を観ています。

――野外シアターとかドライブインシアターもありますか?

主に映画祭など特定のイベントとかの時期だけですけど、野外上映を行うこともあります。70年代には常設のドライブインシアターや野外劇場もあったようですけど、今はもうなくなってしまいました。

――監督自身の思い出深いシアター体験はありますか?

おばあちゃんの寝室の中にVHSがいっぱいあったので、子どもの頃は主に映画をVHSで観て育ちました。『ターザン』、『白雪姫』、『シンデレラ』、『クマのプーさん』などのディズニー映画をたくさん観たことを覚えています。テレビではよくアクション映画やコメディ映画を放送していたので、おじいちゃんと一緒に観ていました。映画館で一番最初に観たのは『ジャングルブック』で、映画館にはすごくたくさん人がいて、地面に座って観た記憶があります。

――今では配信のプラットホームも増えて、映画を観る環境がどんどん変わってきています。映画館で映画を観る価値についてどう感じていますか?

大きなスクリーンで観ることは、配信で観るのとは全然違う映画体験だと思っています。今では携帯電話やテレビとか、家でも映画を観れると思うんですけど、劇場のスクリーンは人より大きいですし、音などもちゃんと調整されている。邪魔が入らない環境で、映画により深く集中できる環境になっているんですよね。そして、劇場そのものが1つのアートフォームになっている。携帯電話やテレビなどで観る機会が増えれば増えるるほど、劇場で見る価値はもっと大きくなってくるのではないかと感じています。

――では最後に、本作を観る方にメッセージをお願いします。

幸運を!

01作品情報

2022サンダンス映画祭審査員特別賞受賞

マルティカ・ラミレス・エスコバル第一回監督作品

「レオノールの脳内ヒプナゴジア」

1月13日(土)シアター・イメージフォーラムほか順次公開

1月13日(土)シアター・イメージフォーラムほか順次公開

公式サイト:https://movie.foggycinema.com/leonor

公式X:@leonormovie

Interview&Text:Sayaka Yabe

Photo:Shota Watanabe